Les actualités Histoire avec le Bulletin d'Espalion | Page 8

Retrouvez les actualités Histoire avec le Bulletin d'Espalion | Page 8

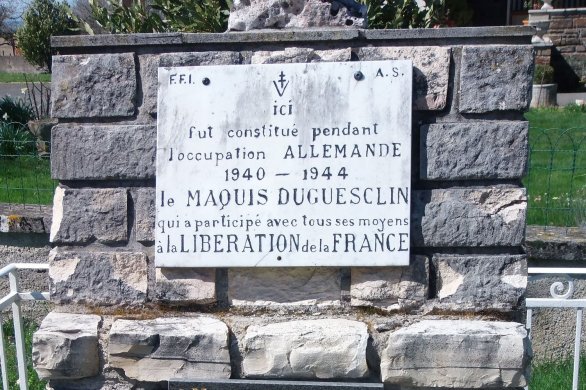

Résistance. Le Maquis du Guesclin aussi dit maquis de Prévinquières

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Résistance s’organisa dans notre département et plusieurs «maquis» y virent le jour. Conscients de notre devoir de mémoire envers ces maquisards qui, malgré leur jeunesse, consentirent parfois jusqu’au sacrifice ultime de leur vie, nous avons décidé de rappeler, dans ces colonnes, l’histoire de quelques-uns de ces maquis, à commencer par le maquis Du Guesclin. A noter que les hommes qui servirent dans cette formation ne sont plus aujourd’hui qu’au nombre de trois (sur les 1.467 inscrits à la Libération).

Histoire & patrimoine. La Chapelle des Pénitents blancs d'Espalion : véritable musée de l'art sacré

A Espalion, la chapelle des Pénitents blancs, vieille de plus de trois cents ans, abrite sous son toit de magnifiques pièces issues de l’art religieux et plus particulièrement de l’art baroque. Mais la chapelle présente une autre spécificité, puisqu’elle a servi de lieu d’inhumation à plusieurs Espalionnais…

![Éducation. Histoires d'enseignement [3/8]](https://medias.bulletindespalion.fr/photos/586/36400/)

Éducation. Histoires d'enseignement [3/8]

Un comité supérieur d’instruction primaire de l’arrondissement continue à se réunir au début de chaque mois, dans l’une des salles de la sous-préfecture, on ne change rien ! Et ce comité décide le 7 septembre 1849, de suspendre de ses fonctions pour deux mois, du 1er septembre au 1er novembre, avec privation de traitement, l’instituteur du Nayrac pour : «s’être livré aux dernières élections générales, à une propagande sinon illégale, au moins inconcevable de la part d’un fonctionnaire». Mais cet instituteur n’en reste pas là, d’après le comité, ce monsieur fait acte d’insubordination, en donnant un retentissement scandaleux à cette décision.

Histoire. Monseigneur Denis Affre, un archevêque rouergat mort en martyr

Aveyronnais de naissance, monseigneur Denis Affre eut une carrière ecclésiastique des plus brillantes le conduisant jusqu’au siège de l’archevêché de Paris (de 1840 à 1848). Cependant, les terribles journées insurrectionnelles de juin 1848 furent fatales à notre Rouergat, lequel fut mortellement blessé sur une barricade parisienne après avoir vainement tenté de faire cesser les hostilités.

![Éducation. Histoires d’enseignement [2/8]](https://medias.bulletindespalion.fr/photos/586/36037/)

Éducation. Histoires d’enseignement [2/8]

Histoire. Le triste sort d'un espalionnais détenu et décédé au Mont-Saint-Michel

Dans ce dernier épisode, nous allons suivre le parcours de Victor Dijols qui, promis à un brillant avenir, abandonna la voie qui lui était toute tracée afin de devenir un écrivain renommé, du moins l’espérait-il. De manière à mettre toutes les chances de son côté, il s’établit à Paris, comptant sur ses nouvelles relations parisiennes pour lui ouvrir les portes de la gloire. Mais, dans la Capitale, il fréquenta des individus qui s’avérèrent, au final, peu recommandables, l’entraînant dans une spirale infernale qui débouchera sur la cage de fer du Mont-Saint-Michel.

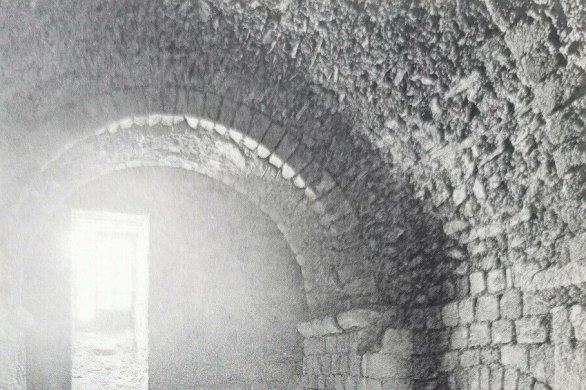

Le triste sort d'un espalionnais détenu et décédé au Mont-Saint-Michel

Lorsque l’on évoque le Mont-Saint-Michel, on pense d’emblée au site touristique qui attire, chaque année, près de deux millions et demi de visiteurs. C’est oublier que le lieu a servi de prison d’Etat à partir de 1731 (sous le règne de Louis XV) jusqu’au Second Empire. Une quinzaine d’années après la transformation de l’abbaye du Mont-Saint-Michel en forteresse pénitentiaire, un de nos compatriotes aveyronnais fut, pour son malheur, incarcéré dans cette «Bastille» normande. En ce lieu, on le plaça dans une geôle particulièrement sordide, au point que celle-ci le conduisit jusqu’au trépas. Les conditions de détention (particulièrement difficiles) et l’identité restée longtemps secrète de notre prisonnier feront de lui un personnage quelque peu mystérieux, une sorte de «Masque de fer». Nous en rappelons ci-après l’histoire…

![Éducation. Histoires d’enseignement [1/8]](https://medias.bulletindespalion.fr/photos/586/35816/)

Éducation. Histoires d’enseignement [1/8]

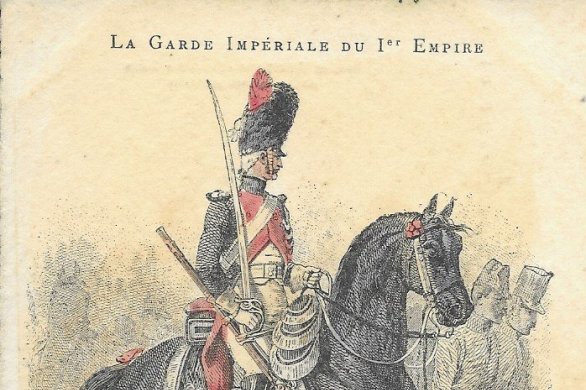

La chasse aux conscrits réfractaires Najacois

Durant la Révolution et le 1er Empire, les guerres incessantes imposées par les nations étrangères amenèrent la France à mettre en place le système de la conscription. Cependant, cette dernière devint, vers la fin de l'Empire, de plus en plus impopulaire. Aussi, le nombre de réfractaires ne fit qu'augmenter, obligeant les gendarmes à battre la campagne pour se saisir de tous ces conscrits insoumis. Naturellement, cette mobilisation des gendarmes avait un coût que durent supporter les familles des réfractaires. Nous en donnons, ci-après, un très bon exemple en rappelant certains faits s'étant déroulés à Najac.

La Vallée Rouge. Histoire. Crimes dans l'Espalionnais (fin)

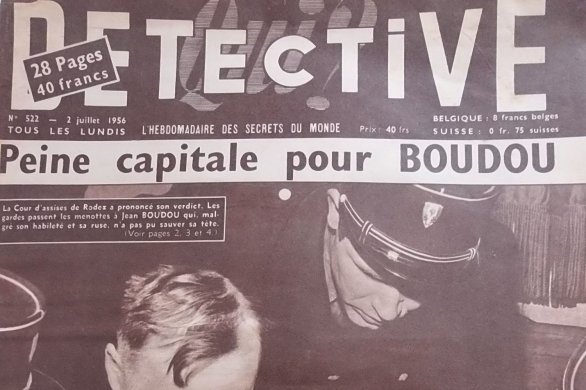

Dans ce quatrième volet consacré aux crimes dans l’Espalionnais, nous évoquons aujourd’hui le massacre de Coudoustrines qui eut lieu le 21 avril 1953. Dans cette dernière affaire, l’assassin fut, pour une fois, clairement identifié. Naturellement, il ne pouvait s’agir de Boudou (si l’on considère que cet homme était bien l’auteur des crimes de la Bessette), incarcéré depuis le 7 mars 1952, mais d’un “copycat”, c’est-à-dire d’un meurtrier imitant le modus operandi d’un serial killer.

Histoire. Crimes dans l'Espalionnais (3)

Nous revenons, dans cet épisode, sur l’affaire de la Bessette, afin de donner des précisions sur le déroulement des faits. Ce faisant, on va s’apercevoir que le meurtrier était forcément quelqu’un qui avait l’habitude de rendre visite aux Maurel, vu sa parfaite connaissance des lieux. Et les soupçons vont se porter sur un homme en particulier : Jean-Auguste Boudou.

Histoire. Crimes dans l'Espalionnais (2)

Pendant les vingt-huit mois qui suivirent le double assassinat du Moulin de Verrières, on n’entendit plus parler du meurtrier de la «Vallée Rouge», en tout cas jusqu’à ce jour du 12 août 1951 (un dimanche) où l’on retrouva, à la Combe d’Ardennes, le corps ensanglanté de madame veuve Prat. Puis, moins de sept mois plus tard, ce fut au tour des époux Maurel et de leur fille de succomber sous les coups portés par leur assassin dans leur propriété de la Bessette…

Histoire. Crimes dans l'Espalionnais (1)

À partir de la fin décembre 1946, et jusqu'au mois d'avril 1953, onze meurtres ensanglantèrent la région d'Espalion, au point que cette partie de vallée où coule le Lot fut qualifiée de «vallée rouge». Des incendies criminels, destinés à camoufler les meurtres, ou du moins à effacer les traces de l’assassin (ou des assassins), furent également allumés, sauf dans un cas où le meurtrier, vraisemblablement dérangé, n’eut pas le temps d’accomplir sa besogne de pyromane. Les enquêteurs n’ayant pas trouvé la moindre piste pendant près de cinq ans, il fallut attendre une troisième affaire, celle de la Combe d’Ardennes, pour qu’un suspect soit enfin identifié. Toutefois, ce dernier sera innocenté suite à une autre affaire criminelle qui dirigea les soupçons sur un deuxième individu, lequel clama son innocence après avoir avoué sous la contrainte. Il n’y a que pour la dernière affaire — la cinquième — où l’on fut certain du coupable. De sorte que beaucoup de zones d’ombre demeurent dans ces assassinats perpétrés avec une sauvagerie sans égale…

Histoire : la révolte des croates

En cette année 1943, les Français supportent de plus en plus mal l'occupation allemande qui est cause de bien des maux. Non seulement il est difficile de subvenir aux besoins quotidiens de sa famille, faute d’un ravitaillement suffisant, mais encore certains vivent dans l’angoisse d’être dénoncés aux Allemands ou à l’administration collaborationniste de Vichy, parce qu’ils sont juifs, parce qu’ils sont jeunes et sans emploi — et donc susceptibles d’être envoyés en Allemagne dans le cadre du STO —, ou encore parce qu’ils soutiennent la Résistance. Pourtant, cette même année 1943 apporte quelques motifs d’espérer, la puissante armée allemande, que l’on croyait invulnérable, venant de subir un cuisant échec — le 2 février 1943 — devant Stalingrad. Trois mois plus tard, la défaite de l’Afrikakorps sera consommée et les forces de l’Axe définitivement chassées d’Afrique du Nord. C’est dans ce contexte que va prendre place la «révolte des Croates» à Villefranche-de-Rouergue.

-

11h28Rugby. La réserve du RCENA finalement qualifiée !

-

06h32Climat. Station Météo Nord Aveyron

-

06h32Étoile Michelin. Un nouvel aveyronnais étoilé

-

06h31Les “gros mots” de Jean-Paul Pelras. Les prudents

-

06h31Aveyron. Le département vote de nouvelles motions

-

06h31Dans la valise de nos abonnés. Le Bulletin d'Espalion à la Havane

-

06h31Bravo au jardinier. Une belle carotte de… 854 grammes !

-

06h31Mémoire du XXe siècle. Un appel à contribution pour le projet “Espalion, cité des Peintres”

-

06h31Festival des Bœufs Gras de Pâques. Laguiole célèbre la 26 édition du Festival des Bœufs Gras avec succès

-

06h30Assemblée générale annuelle de la Fédération des Chasseurs de l’Aveyron

-

06h30Assemblée générale Fédération des Foyers ruraux de l'Aveyron

-

06h30Théâtre. “Vacarme(s)”, un hymne au monde rural, à Lioujas et Campuac

-

06h30Santé. Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants du Valadou

-

06h30Culture Sud-Ouest. Les Souvenirs de Nestor

-

06h30Distinction. Le maire de la cité reçoit la Marianne d’Or du patrimoine

-

06h30Marché aux bestiaux. Le nouveau fonctionnement repoussé à la fin de l'année

-

06h30Conservatoire départemental de musique. L'accordéon en vedette au complexe Cardabelle

-

27/03Blues Rock. Une nouvelle édition de Lax'n Blues à Baraqueville samedi 29 mars

-

27/03Les brèves de la semaine.

-

27/03Le “gros mot” de Jean-Paul Pelras. L’ours !

-

1 -Laguiole. Festival des Bœufs Gras ces 29 et 30 mars

-

2 -Boutique éphémère. Le baptême ruthénois des jeans Tuffery à la Chapelle

-

3 -Passage à l'heure d'été. L'histoire du changement d'heure

-

4 -Aveyron. Claire Chauffour-Rouillard fait le point sur ses premier mois à la préfecture

-

5 -Sauvegarde de la Saint-Fleuret. À la recherche de photos de la Saint-Fleuret

![Éducation. Histoires d'enseignement [4/8]](https://medias.bulletindespalion.fr/photos/1200/36820/)